金継ぎとは

世界から注目される

“KINTSUGI”

金継ぎとは、

壊れた陶磁器を生まれ変わらせる

日本独自の技術です。

破片の接着や塗装には、

天然のウルシノキの樹液

「漆(うるし)」を用います。

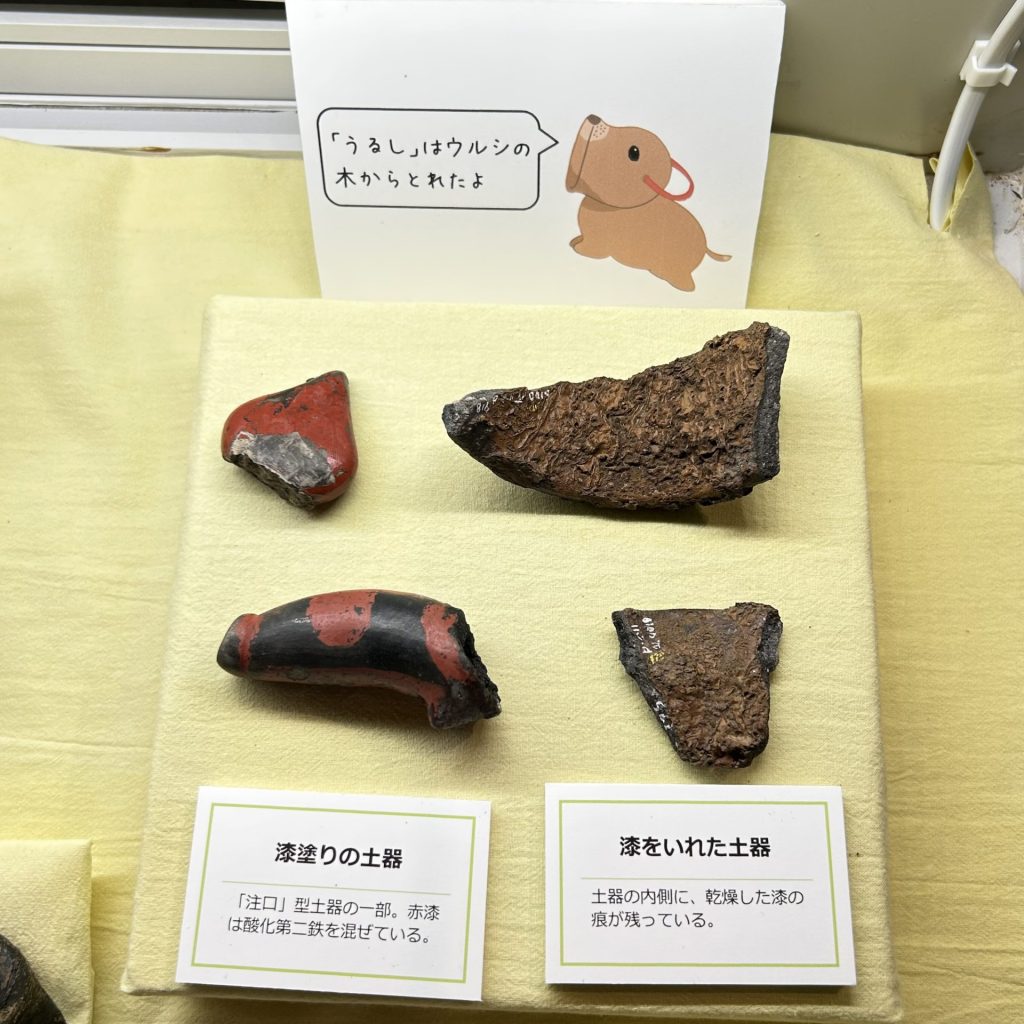

技術的ルーツを探る

東京都東村山市の下宅部遺跡などから

漆で補修した土器が出土しています。

縄文時代には既に、

壊れた土器を漆で接着・充填する

「うるし継ぎ」をしていた

ということになります。

こわれた焼き物を修理して

使い続ける、

豊かな発想が既にあったことに

驚かされます。

参考ページ→八国山たいけんの里

北海道の

忍路土場遺跡(おしょろどば いせき)

などから

縄文人が使ったと考えられる

漆がついた土器も出土しています。

漆塗膜研究の第一人者である

岡田文男氏によれば

縄文時代の出土品は、

とてもデリケートな塗り重ねや

漆の使い分けが観察され、

高度に発達した文化であった

ということです。

その後、

うるし継ぎが

接着補修の手段として活用されたことが

各地の出土品から想像されます。

→例:中世の大甕補修「不良品の大甕」

漆が一般的で身近な存在だったことが

わかる好例として、

広島県福山市の草戸千軒町遺跡が

挙げられます。

この遺跡は市場があった場所で、

室町時代に洪水で埋没しました。

発掘された中国産青磁碗の断面に

黒っぽい漆の跡が残っています。

真っ二つに割れた碗に

うるし継ぎをしたのです。

この地からはほかに、

漆工房、漆工道具も見つかっています。

一方、

奈良時代に日本列島に伝わった「蒔絵」は

調度品を華やかに彩る装飾技法として

日本で高度に発達し

現代に受け継がれています。

金継ぎは

うるし継ぎと蒔絵が組み合わさった

方法なのです。

では、それらはどうして結びついたのでしょう?

精神的ルーツを探る

茶の湯の世界では、桃山時代に

「侘茶(わびちゃ)」が、盛んになりました。

それが、

現代、一般的に「茶道」と呼ばれています。

茶禅一味というほどに

侘茶は、禅宗の影響が色濃く、

不完全の美を尊びます。

茶人は、

それら “わび・さび” などと表現される

日本独自の美意識の担い手です。

彼らは、

それまでの修理方法「うるし継ぎ」

を蒔絵で装飾したのです。

修理して使えるようにすることから

蒔絵して見せる表現へ、

ここには大きな飛躍があります。

破損による不完全な状態を

みずからの一部として見せる行為です。

***

永青文庫に収蔵されている「呼継茶碗」は

黒っぽい瀬戸茶碗に染付の破片を

組み合わせて継いだ作品。

王朝継ぎ紙や辻ヶ花染に通じる

組み合わせの美が感じられます。

織田信長公の弟にあたる

有楽斎(織田長益 1547~1621年)

が制作したと伝わります。

***

そのほか、

江戸時代にものされた『南方録』には、

「唐物のような品は、

うるし継ぎをして用いてよい」

という千利休のことばが記されています。

利休の弟子であった古田織部が、

大きすぎる井戸茶碗を割って

ひとまわり小さく金継ぎした「十文字」の

エピソードも伝わることなどから

現代、我々が「金継ぎ」と呼ぶような

うるし継ぎに蒔絵装飾をしたスタイルは

桃山時代が始まりと考えられます。

現代の金継ぎ

現在一般的に行われている

金継ぎには3種類あります。

-化学合成物質を多用する

「簡易金継ぎ」

-本漆を使う

「本漆金継ぎ」

-自然素材だけで継ぐ

「自然派金継ぎ」

自然派金継ぎ

博多漆芸研究所では、

自然素材だけで制作する方法を

独自に探求し

「自然派金継ぎ®」として

商標登録しました。

制作時も、作品使用時も

溶剤の影響を心配する必要が無い

安心安全な手法です。

博多漆芸研究所について

★『Fell Fukuoka Japan』

金継に関する記事

★『TNC 美の鼓動』

テレビ番組(3分ほど)

★『古美術八光堂』

インタビュー

SNS、お話し会、ワークショップなど

様々な漆エンターテイメントを

お届けしています

✹[ウルシオさんとラッカさん]

LINEスタンプ販売中!

✹[ウルシオさんとラッカさん]

Tシャツ、缶バッジなど販売中!

講師の順が描いた

漆キャラクターです

Youtube動画をご覧ください