漆芸の沼

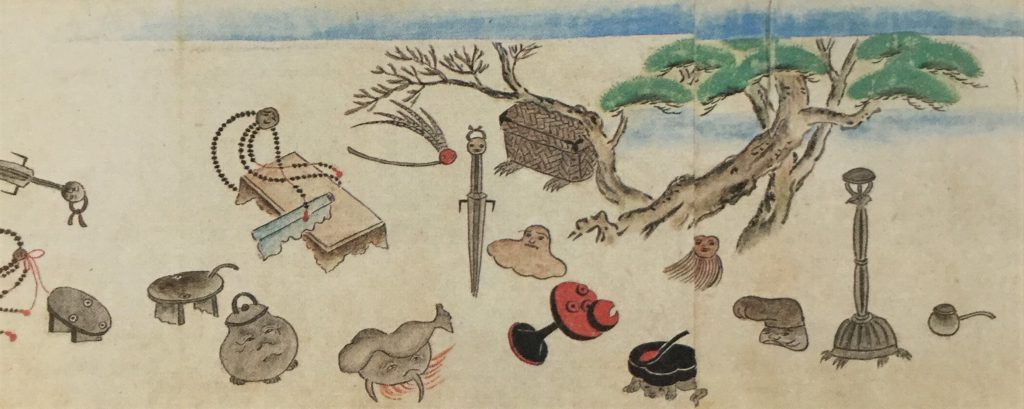

付喪神

“百鬼夜行”

聞いたことありますか?

妖怪が行進する様子のことで、

平安時代の文献に登場し、

中世から近世の絵巻物などに描かれました

・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・

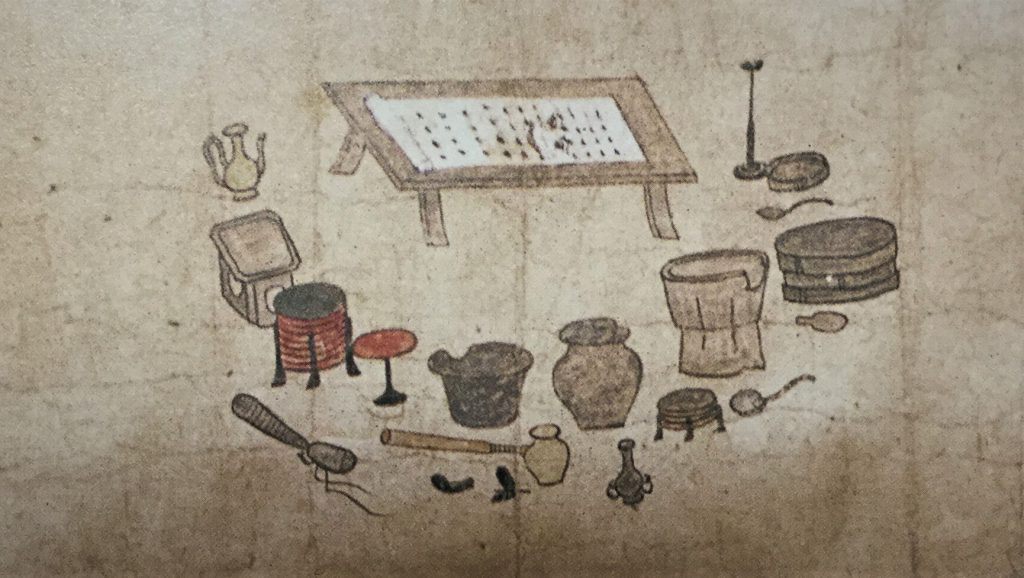

『百器夜行絵巻』というものもあります

鬼ではなく器ですね

擬人化の萌芽が既に!

・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・

このように、釜、ざる、すり鉢、味噌漉し、燭台など

身近な器物が化けたものは、

「付喪神(つくもがみ)」と呼ばれます

こちらは『付喪神絵巻』

捨てられた古道具が人間への復讐を企てるシーンです

中世は、

「器物百年を経て、化して精霊を得てより、人の心をたぶらかす」

(御伽草子『付喪神記』)

といった俗信が流行しました

長い年月をを過ごした樹木に霊が宿るように

器物が百日目を迎えると、霊が宿って付喪神になる

神と言うより、精霊のほうがしっくりきます

付喪神の祟りを避けるために

一年で陰の気が最も長じる「煤払い」(12月13日)の日に、

古い器物を路地に捨てたのだそうです

“付喪(つくも)”は、“ 九十九 ”とも書きます。

百に一足りない九十九日目に捨てれば大丈夫というわけで

こちらの絵巻物では、

付喪神達が京都市中を暴れまわって復讐を果たし、

出家・成仏します

妖怪に変化した古道具

・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・♦・・・

ところで、

付喪神が室町時代に流行したのには

理由があります

室町時代は

産業・商業・物流の発達、都市化などで

それ以前に比べ、飛躍的に消費が活発になった時代です

人々が、物を捨てることに対して抱いた罪悪感が

付喪神を生み出したという説があります

「古文先生」が捨てられた器物に妖怪変化術を教えています

ところで

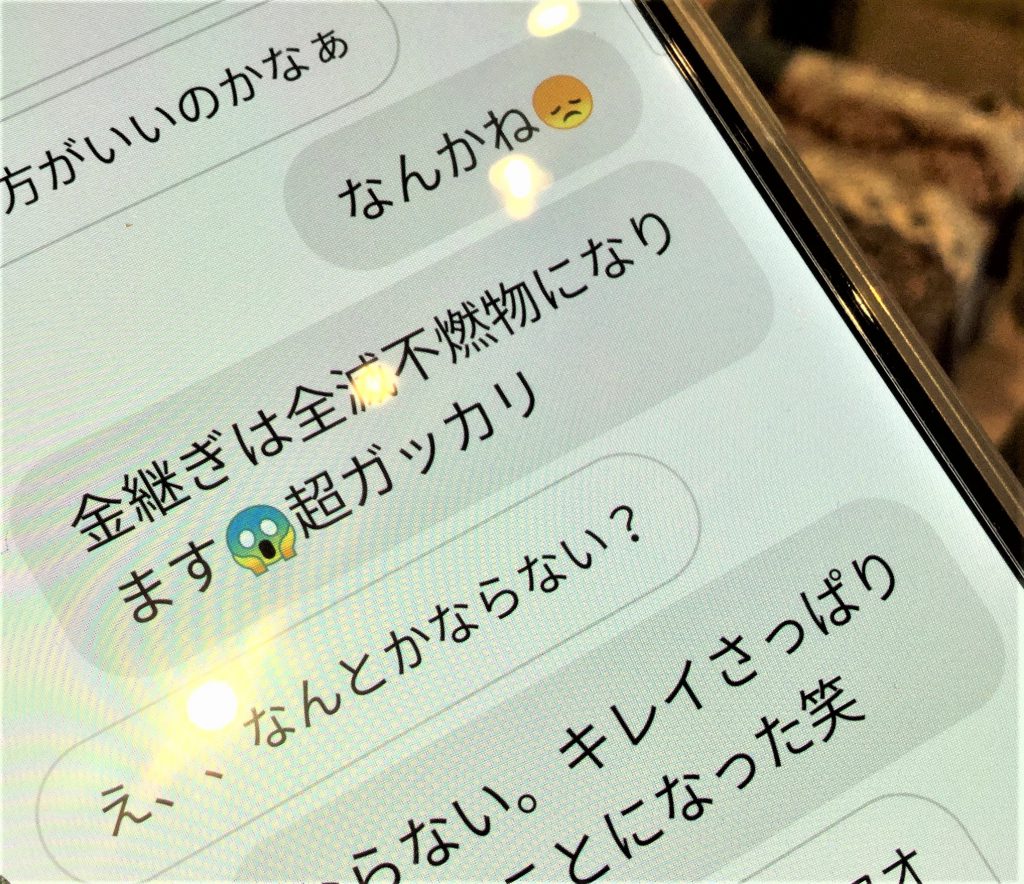

聞いてください!

付喪神の出現を一歩手前で防ぐことができました(?)

市販品のセットを購入して

捨てられずに大量に保管していた陶磁器の

金継にチャレンジした方です

やはり独学ではうまくゆかず、

明後日の燃えないゴミの日に

捨てるつもりだったそうです

たまたま工房の前を通りかかって

金継教室発見👀

ということで、

捨てられずにすみました✨

めでたしめでたし👏

令和の今も

物を捨てることに対する罪悪感や

大切なものが壊れた時の心の痛みは

同じなのですね

金継や漆芸の技があれば

自分で修理することができます

博多漆芸研究所では

金継のオンライン講座も実施しております

同じお悩みをお持ちの方、レッツ金継!

金継、修理のご依頼も受け付けております